日本海区水産研究所 連絡ニュース No.400 (2003年2月28日発行)より抜粋(p9-10)

平

成14年に日本海沿岸に大量出現したエチゼンクラゲについて

日本海ブロック水産試験研究推進会議海洋環境部会

平成13年度の日本海ブロック水産業関係試験研究推進会議でブロック内で海洋特異現象に関する情報交換体制をつくることが決まり、日水研でメーリングリ

ストの運用が開始された。このメーリングリストで多数の情報が寄せられたのが平成14年の夏以降日本海沿岸に出現したエチゼンクラゲに関するものであっ

た。以下の報告は日本海沿岸に大量出現したエチゼンクラゲについて、このメーリングリストに日本海ブロック試験研究機関から寄せられた情報の概要と、それ

をもとに1995年の発生例と比較し、本年の特徴について現時点での推察を行ったものである。

1 月別の出現状況

・8月

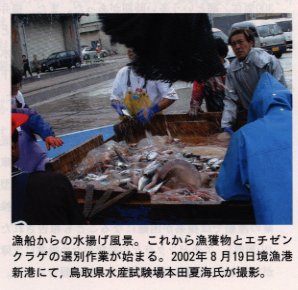

大量入網は8月中旬から鳥取県、島根県、兵庫県、京都府の定置網やまき網で目立ち始めた。定置網の操業や漁獲物の選別作業に支障がでていることが報告さ

れた(島根県)。特徴的な点は、沿岸の定置網の他に、鳥取県境港に水揚げする山陰沖のまき網船への入網があったことである。福井県や山形県からも入網の報

告があったが被害がでるほどではなく、山口県での出現はなかった。

・9月

9月に入ると8月に出現した府県に加え山口県、石川県、新潟県でも大量に出現するようになった。京都府では外海に面した定置網に多く入網し、200-

300個体/網という多い時期があった。また、福井県では底びき網の網が上がらない程の量になることもあった。新潟県では水深60-150mの海域から水

深400-500mの海域での底びき網でも入網した。下旬には青森県でも底びき網に入網するようになった。

・10月

10月には9月以上に大量に各地の定置網や小型底びきで入網した。網が目づまりして裂けたり(兵庫県)、1000個体/日以上入網することもあり、大型

定置網の半数が撤去した(福井県)。1人や2人操業の漁船では操業が困難になることも報告された(山形県)。エチゼンクラゲの投棄のため操業に支障がでる

など、水揚げ量が減少する例が報告された。

・11月

11月に関係機関からの報告は少なかった。島根県では入網する量が減少傾向にあり、底びき網では死亡したエチゼンクラゲが入るようになったと報告があっ

た。

・12月

12月の島根県からの情報では出現状況は地区で異なり、減少した地区と定置網が破損するほど出現した地区があった。新潟県や兵庫県からの情報では定置網

や底びき網でまだかなり入網し操業に支障がでていた。ただし、底びき網では死んだ個体が混在していた。

・1、2月

1月に入ると、島根半島東部では依然ピーク時の6-7割程度入網があると島根県からの情報があったが、島根県の他の地区では減少し、兵庫県ではほとんど

入網しなくなった。新潟県では底びき網で死んだ個体が大量に入網していた。しかし、生きた個体もいたとの情報があった。

福井県では1月中旬でも定置網への入網がみられ、表面水温が12-13_まで低下しても生きた個体が見られた。新潟県では2月に入っても水深90m以深の

底びき網で入網した。破片が多いが生きた個体も混ざっていた。

2 本年の日本海におけるエチゼンクラゲ出現の特徴について

日本海のエチゼンクラゲの起源・発生場所は1995年の発生例(安田2000)によると、東シナ海や朝鮮半島南西部沿岸域と推察されている。1995年

の場合、エチゼンクラゲは7月に隠岐北東海域に確認された直径250kmの暖水塊に滞留し、そこで成長したエチゼンクラゲが9月下旬から10月上旬に一斉

に山口県から石川県沿岸に押し寄せたとされている。

安田(2000)によると、エチゼンクラゲの繁殖期は10から12月で、プラヌラ幼生、エフィラを経て夏から初秋に急激に成長し、傘の直径が60-

100cm(まれに200cm)に達して成熟する。寿命は1年以内とみられる。傘の運動は、20_以上が最適で、15_以下で次第に活力が低下する。本種

の正常な活動(遊泳)水深は0-30mの表層であるが、衰弱又は斃死個体は150-300mまで沈降する。しかし、本年の出現状況にあるように、1-2月

になり水深50m層で水温が10-12_と低下しても(日水研海洋環境部の日本海海況速報:http:

//www.jsnf.affrc.go.jp/Physical/)、各地でまだ生きた個体がみられることから、エチゼンクラゲの低温耐性は報告よりも

強い可能性がある。

本年のエチゼンクラゲ出現の特徴は、1)1995年と比較して本州沿岸域での出現時期が8月と1ヶ月早かったこと、2)漁業への被害が1995年は定置

網中心で、ごく沿岸域の漁業に留まったが、本年は底びき網など比較的沖合の漁業で被害が発生していること、3)出現量が若狭湾周辺の府県で多く、特に9月

以降、福井県で大量に出現したことである。

本年の場合、エチゼンクラゲは山口県沿岸では出現しなかったにもかかわらず、8月上旬に山陰沖のまき網・底びき網に入網を開始し、中下旬に兵庫県・京都

府の外海に面した定置網に多く入網した。このことから、本年のエチゼンクラゲも1995年同様に山陰沖合から沿岸域に押し寄せたと考えられる。つまり、山

口県方面から対馬暖流沿岸分枝流によって沿岸沿いに輸送されてきたのではなく、黄海あるいは朝鮮半島沿岸で大量に発生したものが、主に対馬海峡西水道を通

過したものであったと推察される。

一方、本年の日本海西部の海況の特徴は、1)対馬暖流域の表面水温が、6月にモはなはだ高めモ、7-8月にモやや高めーかなり高めモと高め基調で推移し

たこと、2)隠岐北東海域の暖水塊が昨年から引き続き8月まで停滞したこと、3)この暖水塊が9月に入って北東へ移動し始めたこと、4)6月には但馬沿岸

でも暖水塊が発生し、その後東方へ移動し8月に若狭湾沖に達したことが挙げられる。

上記の本年のエチゼンクラゲ出現と海況の特徴から、山陰沖の6月-8月における対馬暖流域の表面水温が高かったことがエチゼンクラゲの成長を促進し、

1995年の時より1ヶ月早く出現したと推察される。また、隠岐北東海域の暖水塊が昨年から長期間停滞したことがエチゼンクラゲの集積を助長し、この暖水

塊が9月以降北東へ移動し1995年に比べて暖水塊が東偏したことが、若狭湾周辺の府県、特に福井県で最も大きな被害をもたらした原因と考えられる。ま

た、本年の漁業被害が沿岸から沖合域にかけて広範囲に発生していることから、エチゼンクラゲの分布量は1995年に比べて多いと推察される。

1995年の場合、エチゼンクラゲは一部津軽海峡を通過して青森県の太平洋側に出現していた。1900年以降で最も大きな漁業被害をもたらした1958

年の場合、八戸沖から千葉県銚子沖に達したと報告されている(下村

1959)。本年のエチゼンクラゲも10月上旬にはすでに青森県の太平洋側へ達しているという報告があった。

前述のように、現在手に入る情報から考えると、エチゼンクラゲの発生は黄海沿岸あるいは朝鮮半島沿岸と思われる。2002年の発生量にはその海域の海洋

環境なども大きな影響を与えていると考えられる。日本海沿岸の水産業に大きな被害と影響を与えたエチゼンクラゲの大量出現について、予報など対策をたてる

ためには、可能であれば、発生海域の特定や海域の海洋環境について情報の入手、発生機構及び回遊経路の研究が必要である。

引用文献

安田 徹 2000.1995年秋から冬に異常出現した巨大エチゼンクラゲ.海洋沿岸域の環境変動とクラゲ類の大量発生に関する研究集会講演要旨集(於琵

琶湖研究所,主催:研究集会実行委員会, 共催:水圏生態系の健康と管理学会・日本プランクトン学会・マリンバイオテクノロジー学会,

京都大学生態学研究センター), 11-12.

下村敏正 1959.1958年秋, 対馬暖流系水におけるエチゼンクラゲの大発生について.日水研報, (7), 85-107.