日本海区水産研究所 連絡ニュース No.403 (2004年発行)より抜粋

2003

年度エチゼンクラゲの大量出現について

日本海ブロック水産試験研究推進会議海洋環境部会

2002年に続いて2003年も日本海沿岸にエチゼンクラゲが大量に出現した。2004年1月末現在、各府県の試験研究機関から日本海ブロック海洋特異現

象メーリングリスト(以下、メ−リングリストと略す。)によせられた出現状況の報告の概要をまとめた。2002年度の出現状況については、日本海ブロック

水産業関係試験研究推進会議海洋環境部会の報告(2003)を参照されたい。

なお、メ−リングリストの情報は、各機関が独自に収集したものであり、入網した個数について定量的に相互に比較することはできない。また、メーリングリ

ストで全ての出現を把握しているわけではなく、各機関の情報量の多寡や有無がエチゼンクラゲの出現の多寡や有無を表してはいないのでご注意いただきたい。

1.出現の初期

2003年最初にメーリングリストに寄せられた出現情報は、8月19日に島根県が行った浜田沖水深135〜139m地点でのトロール調査による情報で、

傘径50〜60cmのエチゼンクラゲ40〜50個体の入網が確認されていた。鳥取県においても、隠岐島周辺のトロール調査で、8月18、19日に初めて隠

岐諸島西方の水深183〜254mの海域で、傘径50cmのエチゼンクラゲの入網が認められた。兵庫県でも8月20日に隠岐島北方水深200m地点のト

ロール調査で1〜2個体の入網が確認された。一方、8月上旬に山口県見島周辺の旋網や底曳き網に入網したとの情報があった。

2002年に入網が最初に確認されたのは、隠岐諸島東方の水深180〜240mの海域における鳥取水試のトロール調査で、7月31日〜8月2日であっ

た。このように、エチゼンクラゲの日本海沿岸での出現は、昨年よりも約10日遅く、出現の様相は2002年も2003年も、先ず沖合の水深200m前後の

海域で確認され、そのあと後述のように沿岸に出現し始めた。

2.沿岸への出現の開始

沿岸の定置網への入網は、8月22日に京都府丹後半島西部の外海に面した地域で1個体入網したのが最初の報告であった。後に述べる緊急調査のアンケート

結果でも、8月中下旬に島根県及び京都府から富山県までの定置網に初めて入網が見られたとの報告があった。メーリングリストでは、9月初めに鳥取県、兵庫

県、石川県加賀地区において定置網に数個体/日の入網が確認されていた。また、同時期に福井県小浜沖水深100mのトロール試験で30個体の入網があっ

た。これらの報告から、8月上旬から9月初めにかけ山陰から能登半島、富山湾までの広範囲な沿岸に出現が開始したことが分る。

初めて出現したエチゼンクラゲに傘径が50cm位と小型の個体が見られるとの報告があったが、これは昨年度にはなかった特徴である。

9月中旬に入るとさらに入網数の増加と入網する地域の拡大が見られるようになるが、兵庫県や石川県では前年の同時期に較べて出現数が少ない傾向にあっ

た。新潟県佐渡でも9月13日以降に定置網への入網があった。

3.大量出現

京都府の外海に面した大型定置網では9月17日以降に大量(100〜200個体/網)に入網するようになった。台風15号が9月21日から22日にかけ

て太平洋沖を通過した後、兵庫県、京都府、福井県、石川県能登半島西側で大量(数100個体/網)に入網が始まった。福井県では若狭湾東部から越前海岸に

かけて大量に出現し、9月29日以降には1000個体/日以上の入網があった。新潟県でも粟島の定置網、山形県では底引き網、ごち網、石川県では定置網

に、それぞれ大量入網が確認されていた。メーリングリスト以外の情報では、島根県でも9月中旬から定置網への大量出現がみられた。行政対応特別研究緊急調

査「エチゼンクラゲの大量発生に関する緊急実態把握調査」のアンケート結果では、大量出現したエチゼンクラゲは傘径が1mを越す個体が多いとの報告であっ

た。2002年度に較べると大量出現した時期はほぼ1ヵ月遅い傾向であった。但し、1958年、1995年では2003年と同様に多くの海域で9月から大

量出現が始まっていた(下村1959、安田 1995)。

4.その後の出現の経過

1)10月

西部海域では各地で大量入網が続き、定置網では、島根県で、日々で変動があるものの、最大2000個体/網、鳥取県で400〜500個体、兵庫県で数

100個体と10月6日前後に急増、京都府では100〜1000個体/日、福井県では1000個体/日以上、石川県能登半島西側で数10〜数100個体/

日、新潟県の定置網では数10〜300個体/網の入網が確認されていた。なお、隠岐島周辺でのまき網での大量入網の時期は2002年よりも1ヶ月遅かっ

た。

一方、北部海域では、山形県の報告によると、9月下旬に70m付近の主にタイ曳き漁場で大量に入網し、10月に入ると水深50〜100m前後のカレイ曳漁

場及びタイ曳き漁場で大量に入網するようになった。秋田県南部で10月上旬に(定置網、底曳き網)入網が確認され、下旬には定置網で500個体/回以上の

入網もあった。青森県では10月に入り日本海沿岸、津軽海峡沿岸の定置網、底曳き網で入網開始、中旬には日本海、津軽海峡の定置網に大量に入網し、下旬に

は太平洋沿岸にも出現を開始した。北海道側では10月下旬に噴火湾の定置網に入網したが、11月に入って減少した。

2)11月

11月に入っても沿岸漁場への大量出現は継続していた。島根県西部の定置網では、10月以降入網する量がやや増加傾向にあり、サイズが大きくなってき

た。京都府では、海域によって異なるものの数100〜数1000個体以上/日と大量入網が継続していた。石川県能登半島西部海域の定置網に数100〜数

1000個体以上/日も入網していたが、能登半島東部海域では西部と較べて少ない傾向であった。天候あるいはその他の影響を受けたと思われる増減も見られ

た。例えば、山形県では11月上旬に定置網への入網が一旦減少したが再び増加した。兵庫県の定置網、底曳き網でも中旬の減少傾向が下旬に再び増加した。

11月下旬には山口県萩市から油谷町の定置網に傘径1〜1.5mのエチゼンクラゲの大量入網があった。

3)12月

12月でも11月とほぼ同様の出現傾向が続いていた。島根県では11月下旬に一旦減少しかけたが、時化後(12月2日、3日)に傘径が1.5〜2mのエ

チゼンクラゲの大量入網があった。鳥取県でも減少しかけたが12月5日に再び増加した。浜田沖水深130mの海域では減少し始めたとの報告があった。その

他にも減少した地域 があったが、依然として大型のエチゼンクラゲの出現が報告されており、定置網で数100個体/網(新潟県)、数10〜2000個体/

網(京都府)、数100個体/網(兵庫県)、底曳き網で数個〜60個体/網(新潟県)、30〜40個体/網(京都府)の入網が続いていた。一方、兵庫県、

京都府、新潟県では12月後半に入って、小型のもの(傘径50cm)が混じってきたとの報告があった。

4)1月

1月に入ると全体としては減少する傾向で、クラゲの大きさは小型になった傾向はあるものの、福井県や島根県の定置網には依然として数100個体から

1000個体の入網が続いていた。京都府の定置網でも、傘径50cm程度の小型個体が多いが、多い漁場では300〜500個体、底曳き網でも100個体以

上の入網が確認されていた。1月下旬になっても、兵庫県や新潟県では入網が継続していた。山形県のタラ場における底曳き網の試験操業では、入網した個体の

8〜9割が生きていたとの報告があった。

なお、1月上旬の表面水温は、島根県15℃前後、鳥取県16.2℃、兵庫県14℃台、福井県14℃台、新潟県12℃、山形県12℃前後であり、表面水温

15℃以下でもかなり活動しているようであった。2002年度については、1月に入って量が減少したものの入網が継続していた。新潟県の板曳き漁では2月

に入っても破片に混じり生きた個体が入網したとの報告があった。

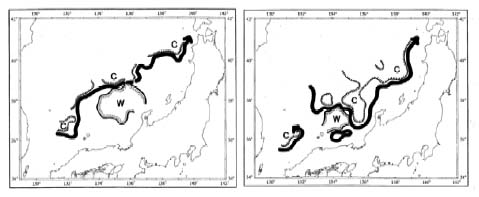

5. 海況との関連

1)対馬暖流流況及び暖水塊の影響

2002年は暖水塊が若狭湾北方に停滞し、その一部は北陸沿岸に近づいていたため、暖水塊によって集積が助長されたエチゼンクラゲが福井県周辺に大量に

出現したと推定した(日本海ブロック水産業試験研究推進会議海洋環境部会、2003)。2003年は出雲沖での島根沖冷水域の張り出しは弱いが、暖水塊が

昨年よりも西方(隠岐諸島東方)に移動するとともに、

山陰・若狭沖冷水域が但馬沿岸にはり出していた。対馬暖流沖合分枝は暖水塊と冷水域の間を南向きに流れ沿岸に接近していた。すなわち、対馬暖流沖合分枝は

出雲沖では離岸するが丹後沖では逆に接岸しており、2002年とは大きく異なった流況パターンを呈していた(図)。そのため、隠岐周辺で大きく離岸してい

た沖合分枝が丹後沖で急激に接岸していたため、京都以東でそれよりも西に位置する鳥取・兵庫よりも早くエチゼンクラゲの入網が認められたものとみられる。

但し、島根でも京都と同時期の8月中下旬に定置網への入網がみられた。対馬暖流沿岸分枝の流域である山口県見島周辺において、8月上旬に旋網・底曳き網漁

船でエチゼンクラゲが捕獲されたとの報告があることから、これについては対馬暖流沿岸分枝によって運ばれてきた可能性が高いものの、9月において浜田沖で

沖合分枝がかなり接岸していた(図)ことから考えると、沖合分枝内に分布したエチゼンクラゲが沿岸に運ばれた可能性もある。エチゼンクラゲが沿岸漁場に出

現するための海況条件について今後の調査が必要である。

2)水温分布の影響

エチゼンクラゲが回遊すると考えられている日本海対馬暖流の表層水温については、7月:山口沿岸、隠岐諸島北方では「かなり高め」から「はなはだ高め」で

あったが、他海域では「平年並み」から「やや低め」、8月:ほぼ全域で低めとなり、但馬から能登及び渡島半島周辺では「はなはだ低め」、9月:ほぼ全域で

「平年並み」から「やや低め」と推移した(水温は30年平均からの偏差で表した)。水深50m層でも対馬暖流域では「平年並み」であった。(海況の詳細な

情報は日水研HPを参照、

http://www.jsnf.affrc.go.jp)

一方、2002年はエチゼンクラゲが出現した期間を通して、ほぼ平年並み〜高めで経過し、4〜7月にはかなり高めの海域が広く分布し、今年とは大きく異な

る水温分布を示していた。

最近の水温分布の変動をみると、1996年以降の水温上昇は夏季・秋季に顕著であり、高温水温状況はエチゼンクラゲが大量出現する2002年以前から続い

ている。従って、エチゼンクラゲの大量出現と水温変動との関係は明らかではない。

終わりに

2年連続のエチゼンクラゲの大量出現は漁業に大きな被害を与えたことにより、2003年11月19日に、福井県主催「日本海大型クラゲフォ−ラム」が開

催され、漁業者、日本海ブロックの関係府県、水産庁及び水研センタ−等の出席者より現状把握についての情報交換が行われた。また、水研センタ−は平成15

年度農林水産技術会議予算、行政対応特別研究緊急調査「エチゼンクラゲの大量出現に関する実態把握」を実施し、2003年におけるエチゼンクラゲの出現状

況、来遊予測、漁業への影響、漁業被害防除技術、利用加工等について調査を行った。取りまとめた結果は今年度中には報告書として発行される。

引用文献

日本海ブロック水産業関係試験研究推進会議海洋環境研究部会(2003):平成14年に日本海沿岸に大量出現したエチゼンクラゲについて、日水研連絡

ニュース、400、9-10

下村敏正(1959):1958年秋、対馬暖流系水におけるエチゼンクラゲの大発生について、日水研報、7、85-107

安田 徹(1995):再びエチゼンクラゲの大発生、うみうし通信、8、6-8

図 2002年9月(左)及び2003年9月(右)の対馬暖流第二分枝の流路(極太線)及び暖水域(W )・冷水域(C

)の分布.第二分枝,暖水域及び冷水域は,それぞれ100m深水温10℃, 200m深水温5℃及び100m深水温8℃の等温線でその位置を推定した。