研究情報

アカアマダイ養殖の可能性

(資源生産部 升間主計、同資源増殖グループ 町田雅春、竹内宏行、長副 聡)

アカアマダイは伝統的な日本料理の高級食材として、関西圏、特に京都市場において高値で取引されています。京都では「グジ」と呼び、刺身や焼き物、酒蒸しなどの料理に用いられています。白身で癖がなく、アマダイという名前のように上品な甘みがあり、たいへん美味しい魚です。

主漁場は東シナ海ですが、山口県から青森県までの日本海沿岸の漁獲量も全国の約半分を占めています。平成17年の日本海の漁獲量は2,517トンでしたが、平成21年には777トンと36%にまで減少してしまいました。

日本海区水産研究所資源生産部資源増殖グループ(宮津庁舎)ではアカアマダイの資源を増やすことを目的に種苗生産や放流などの、いわゆる"栽培漁業"の技術開発を進めています。その中で、卵から育てた稚魚を長期間養成し、成熟、産卵生態や成長、生残について研究を進めてきました。この技術は"養殖業"への転換が可能なため、漁獲量の減少を養殖魚で補うことを目的に、アカアマダイの養殖の可能性について検討しました。

写真1 餌に寄って来る養成アカアマダイ

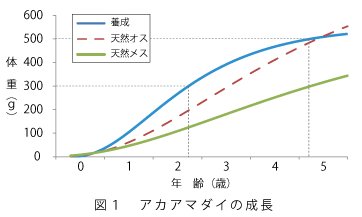

その結果、アカアマダイは図1のような成長を示しました。京都ではアカアマダイを小グジ(200~300g)、中グジ(300~500g)、大グジ(500g以上)と体重によって分け、大きいサイズの魚ほど高値で取引されています。養成した場合、平均体重が中グジサイズである300gに達するのに約2.8年、大グジサイズの500gに達するのに約5年の期間がかかりました(図1)。 天然では、オスで約3.6年、メスでは5年以上かかって300gになると報告されていて、養成魚の成長は天然魚に比べて早いことが分かりました。また、養成魚の体成分についても調べたところ、天然魚と変わらない組成であることが分かりました。