イベント情報

開催報告-新潟市立関屋小学校で出前授業-2017.11.3

平成29年11月3日(金)新潟市立関屋小学校で、全校児童と保護者を含む200人に出前授業を行いました。

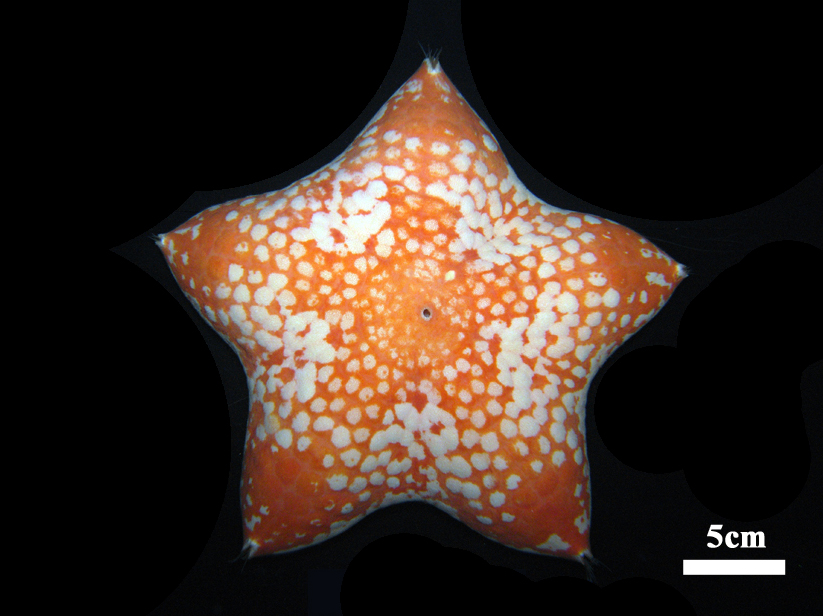

まず、資源環境部生物生産グループ主任研究員の木暮陽一から、「もっと知ろう 海の生き物のこと」と題して、身近な海にいるけれどあまり知られていないヒトデやウニの種類について紹介しながら、海の研究をする上で生き物の種類や生態を知ることの重要性や夢を実現するために勉強することの大切さについてお話しました。

続いて、資源管理部沿岸資源グループ主任研究員の飯田真也から、「サケの一生」と題して、サケはどこまで餌をもとめて移動するのか、どうやって生まれた川に戻ってくるのかなどといったクイズや、サケの産卵行動の映像などを交えながら、サケが川で生まれて海で成長し、再び生まれた川に戻って産卵するまでの生活史をわかりやすく紹介しました。

講演中は、「エクレアナマコ」などおもしろい生き物の名前にどっと笑いが起こったり、不思議なサケの一生についてのクイズに盛り上がったりと、子供たちも楽しそう聞き入り、講演後も、多くの児童から活発な質問があり、講師の説明を最後まで熱心に聞いてくれていました。

また、今回は特別に、講演の他に、海の生き物や標本、実物大の模型などを展示した「体験コーナー」を用意して、活きているヤドカリやヒトデ、カシパンの標本などに実際に触れてもらいました。

講演と体験の2時間はあっという間に過ぎ、学べて楽しめて有意義に過ごしていただけたようです。後日、ご父兄の方より、「なぜ、勉強しないといけないのかがわかった」、「僕も生き物を発見して名前を付けたい」との子供さんの感想もいただき、とても、やりがいを感じた出前授業となりました。

会場の様子

▼ 講演 「もっと知ろう、海の生き物のこと」 資源環境部 木暮陽一

海の研究で大事なことは、生き物の種類や生き方を知ることです。

講師が命名した日本初記録の「リュウグウサクラヒトデ」 新種の発表には英語の勉強も不可欠です。

子供時代の夢は研究者になることでした。勉強は、自分の夢を実現するために必要な道具なんだよ。

▼ 講演「サケの一生」 資源管理部 飯田真也

砂浜は稚魚の大事な生息場。清掃などで皆がきれいすることで、すみやすい環境になります。

サケはどのくらいの割合で川に帰ってくるの?といった難しい問題にも元気に手を挙げてくれてます。

講演後、父兄からの質問で、サケの年齢の調べ方について解説中。鱗の年輪の数でわかるんです。

▼ 体験コーナー

クニャクニャと動くヒトデの足にビクビクしながら、触ってみてます!

日本海で獲れた魚たちの実物大のポスター

両手を広げて比べてみよう!

日本海でとれる魚たちの名前あてクイズ

アマエビの標準和名はホッコクアカエビです

カシパン(ウニの仲間)の標本に興味津々!

殻表面の年輪模様で年齢がわかるんだよ。

サケの実物大の模型。重さも本物と同じ。意外に重い?こっちはメスだよ。

機構の研究紹介ビデオにも真剣に見入っていました。

最後に今回の出前授業を企画していただいた関屋小学校のPTA役員の皆様には、早い時期から打ち合わせを行って、いろいろな面できめ細かいご配慮をいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

日本海区水産研究所では、水産業への貢献および広く地域社会への貢献をめざし、水産関係者、小中学校、高校、大学、地域の皆様などを対象として職員を派遣し、講演や体験学習などを行っています。詳しくは、 こちら(出前授業・出前講義のページ) をご覧ください。