- トップページ

- 日本海のおさかな図鑑

- ホッコクアカエビ

日本海のおさかな図鑑

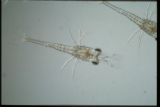

ホッコクアカエビ(学名:Pandalus eous)

- 流通名、地方名:

- 英名:

Pacific pink shrimp

- 料理方法:

刺身、すしなどの生食が一般的。みそ汁や、殻ごと焼いた焼きエビなどもおいしい。

余談だが、新潟では新鮮なホッコクアカエビがスーパーなどで安く買えるので、食べる機会が多くてうれしい。 - 分布・回遊:

日本海のホッコクアカエビは鳥取県から北海道沿岸にかけての水深200~950mの深海底に生息し(図1)、分布の中心は200~550mにある(伊東 1976)。浮遊幼生期を終えて着底した稚エビは、成長に伴って400~600m の深みへ移動する。日本海では本州沿岸の中部海域が分布の中心で、石川県、新潟県、福井県による水揚げが多い。

- 年齢・成長:

本種はゾエア幼生でふ化し、飼育下ではゾエアとして6回の脱皮を行い、7回目の脱皮で稚エビに成長する(有瀧ら 2003)。天然の幼生期の生態はよく分かっていない。

推定寿命は日本海加賀沖で6歳半(山田・内木 1976)、新潟沖で9歳(新潟県水試 1987)と報告されているが、卓越年級の成長をもとに若齢期の成長の知見を加えて11歳と推定されている(福井水試他 1989、1991)。 日本海における本種の平均的な成長は図2に示したとおりであるが、生息海域によって成長の違いが見られ(福井水試他 1991)、概ね3歳(頭胸甲長18mm 前後)から漁獲対象に加入する。 - 成熟・産卵:

本種は満5歳で雄から雌へ性転換し(福井水試他 1991)、6歳で雌として成熟する。日本海における本種の産卵期は2~4月で、盛期は3月である。抱卵期間は約11ケ月で、2年に1回産卵を行う。

産卵を終えて抱卵した個体は次第に浅い方へ移動し、主に水深200~300mで幼生の孵出を行う。孵出後はまた深みへ移動し、交尾産卵・浅場への移動を繰り返す。 - 被捕食関係:

本種は微小な甲殻類、貝類、多毛類(ゴカイの仲間)及びデトライタス等を餌とする一方、マダラ、スケトウダラ等の底魚類により捕食される(福井水試他 1989)。

- 漁業の状況:

日本海本州沿岸のホッコクアカエビは、沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、かご網漁業によって 漁獲が行われている。漁場の中心は水深500mにあって、とくに能登~若狭湾を中心とする日本海中部海域が最も多く、ついで、隠岐堆、新隠岐堆を含む山陰沖、及び大和堆が主要な漁場となっている。漁獲量は1982年をピークに減少傾向にあったが、1995年以降は概ね2,000~2,200トン台でほぼ横ばいで推移している(図3)。

- 日本海の資源状態:

水準:高位 動向:横ばい

アマエビ、ナンバンエビ(北陸地方、新潟)、アカエビ

参考文献:水産庁委託事業我が国周辺水域資源調査「わが国周辺の水産資源の現状を知るために」

日本海区水産研究所では、これらの写真の高画質版(多くは3072×2048ピクセル)を報道機関や水産関係機関、公共性の高い機関等に貸し出しています。

借用希望の方は、国立研究開発法人水産総合研究センター視聴覚素材貸出等取扱規程をお読みいただき、文末の申込書に記入・捺印のうえ、下記まで郵送してください。「品名」欄には、魚種名および写真のタイトルをお書き下さい。

急を要する場合、その他貸出条件などについてはメール、電話、FAXなどで業務推進課にご相談下さい。

水産総合研究センター日本海区水産研究所 業務推進課:

〒951-8121

新潟市中央区水道町1丁目5939-22

電話:025-228-0451 FAX:025-224-0950

メール:jsnf-suishinka@ml.affrc.go.jp

(迷惑メール対策のため、@を全角にしています。メールをお送りいただく際に半角にしてください)