- トップページ

- 日本海のおさかな図鑑

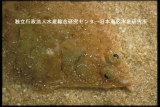

- マガレイ

日本海のおさかな図鑑

マガレイ(学名:Pseudopleuronectes herzensteini)

- 流通名、地方名:

- 英名:

Brown sole、Littlemouth flounder

- 料理方法:

煮付け、塩焼き、唐揚げがおいしい。子持ちの煮付けは特においしい。大型のものは刺身、昆布締めもよい。

- 分布・回遊:

マガレイは朝鮮海峡からタタール海峡北部までの日本海沿岸各地、北海道、南千島、サハリン海域、本州の太平洋側から九州にまで分布する。日本海での主分布域は青森県から新潟県(図1)で、水深150m以浅、水温5~10℃の砂質、砂泥質の海底に棲息する。成長および季節によって深浅移動を行う。マコガレイに似るが、マガレイは両目の間に鱗がない。

- 年齢・成長:

1970年代に和田(1970)が、1980年代に加藤(1992)が、年齢・体長関係を調査した。雌雄で成長速度に差が見られ、メスの方が寿命が長く、成長も早い(図2)。

- 成熟・産卵:

本種の産卵は、新潟県沿岸で2~5 月(盛期は3~4月)、産卵場は水深50~90m 付近で、分離浮遊卵を産出する。新潟海域では、メスは3歳から成熟を開始し、4歳では80%以上が成熟する。オスの成熟は2 歳から3 歳とされる。体長ではオスは14cm 以上、メスは16cm以上で全個体が成熟する(富永ほか 1991)。

- 被捕食関係:

マガレイの主要な餌料生物は多毛類で、その他には二枚貝、小型甲殻類なども摂食する(富永・梨田 1991)。被食については不明である。

- 漁業の状況:

日本海北部でマガレイを対象としている主要漁業は底びき網と刺網であり、定置網によっても漁獲される。2009年の漁獲量の比率は、底びき網57%、刺網26%である。青森県では底建網による漁獲割合が高い。

同じく2009年の県別漁獲量の割合は、青森県15%、秋田県22%、山形県15%、新潟県47%と、新潟県が漁獲量に占める割合が高い

マガレイは農林統計の全国集計対象種ではなく、4県すべての漁獲量が計上されたのは1993年以降に限られる。 1993 年以降では、1994年を最高に1997年にかけて漁獲量は急減したが、それ以降の減少は緩やかになった(図3)。2003年と2007年に漁獲量がやや増加したものの、2008年から減少傾向を示し、2009年の漁獲量は232トンと最低を記録した。 - 日本海の資源状態:

水準:低位 動向:横ばい

アカガシラ・アカジ(東北)、クチボソ(新潟)、オタルマガレイ(北海道)

参考文献:水産庁委託事業我が国周辺水域資源調査「わが国周辺の水産資源の現状を知るために」

日本海区水産研究所では、これらの写真の高画質版(多くは3072×2048ピクセル)を報道機関や水産関係機関、公共性の高い機関等に貸し出しています。

借用希望の方は、国立研究開発法人水産総合研究センター視聴覚素材貸出等取扱規程をお読みいただき、文末の申込書に記入・捺印のうえ、下記まで郵送してください。「品名」欄には、魚種名および写真のタイトルをお書き下さい。

急を要する場合、その他貸出条件などについてはメール、電話、FAXなどで業務推進課にご相談下さい。

水産総合研究センター日本海区水産研究所 業務推進課:

〒951-8121

新潟市中央区水道町1丁目5939-22

電話:025-228-0451 FAX:025-224-0950

メール:jsnf-suishinka@ml.affrc.go.jp

(迷惑メール対策のため、@を全角にしています。メールをお送りいただく際に半角にしてください)