資源管理部

2020.4

沿岸資源グループ

研究内容

沿岸資源グループでは,青森県から山口県までの日本海沿岸の各府県と協力して沿岸漁業の対象となっている漁業資源の生態や管理方策に関する研究を行っています。 また,ヒラメ,マガレイ,ムシガレイ,ソウハチに関しては,資源評価(その魚がどのくらいいるのかを推定し,どれだけ漁獲しても大丈夫かを算定すること)を行っています。1.沿岸魚類資源の生態に関する調査研究

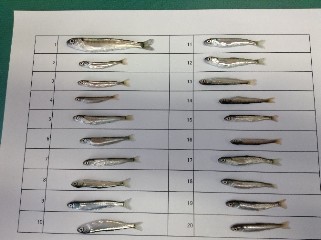

効率的な資源管理や種苗放流技術開発のため,日本海北部海域を主な調査海域として,ヒラメ,マダイ,マガレイ,ムシガレイ,アカムツなどの稚魚期から成魚期までの分布,移動,成長,食性など広く生態調査を行っています。

調査船による底びき網,桁網の調査

新潟県岩船漁港での水揚物調査

ヒラメ日本海北・中部系群(青森県の日本海側から兵庫県),マガレイ日本海系群(青森県の日本海側から新潟県),ムシガレイ日本海系群とソウハチ日本海系群(両系群とも鳥取県から山口県)について,海の中にどれくらいの魚がいて実際にどれくらい漁獲しているかを明らかにし,資源を維持・増大させるためにはどのような獲り方が適正なのかの提言を毎年行っています。

平成28年度ヒラメ日本海北・中部系群の資源評価結果(水産庁委託 我が国周辺水産資源調査・評価等推進事業)

本系群の資源量は2007年から2012年にかけて減少しましたが,その後は増加傾向を示しています。

日本海沿岸に広がる砂浜は,多くの魚類にとって稚魚期の重要な生活場であり,なかでも河川で生まれた野生のサケ稚魚が海へ下った最初の成育場として機能していることが明らかになってきました。砕波帯に出現する魚類の生態研究を通じて,自然な状態の砂浜を保全する重要性の解明に取り組んでいます。

ドローンによる上空からの調査風景

採集したサケ稚魚

1990年代以降,我が国のマイワシ資源は,急速に悪化するとともに,日本海でも漁獲量が大きく減りました。一方,スルメイカやカタクチイワシの資源は増加しました。ここ数年またこの動向に変化の兆しが見えてきています。沿岸資源グループでは,これらいわし類の卵稚仔やスルメイカ幼生の分布範囲や分布量の増減をとらえるべく,関係府県のご協力をいただきながら,毎年調査船調査を行っています。これらの調査から得られる成果は,それぞれの資源管理・資源評価に活かされています。

日本海におけるいわし類2種の産卵量の経年変化

青森県~山口県の11府県試験研究機関と当研究所により実施された調査船調査に基づく

主な研究開発課題等

1.日本海沿岸域における底魚類の資源変動特性の解明と管理方策への適用(28-32年)日本海沿岸域のカレイ・ヒラメ類について,加入量変動に着目し,加入過程における生物特性解明のための野外調査を行うとともに,調査船による漁獲加入前資源の調査手法の検討を行っています。同時に,府県との連携のもと,資源解析に必要なデータの収集整備を進めています。

2.我が国周辺水域資源評価等推進委託事業「ヒラメ日本海北・中部系群」,「マガレイ日本海系群」,「ムシガレイ日本海系群」,「ソウハチ日本海系群」(28-32年)

海の中にどれくらいの魚がいて実際にどれくらい漁獲しているかを明らかにし,資源を維持・増大させるためにはどのような獲り方が適正なのかの提言を行っています。

3.発眼卵放流で生産したサケ稚魚の生態的特性と放流効果の検証(28-32年)

サケの漁獲量を増やすため,本州のふ化場からサケ稚魚が放流されています。しかしながら近年,資金不足などを理由に放流を継続することが困難な状況が増えてきました。そこで,稚魚放流に比べて省コストな発眼卵放流(下図参照)について,卵から親魚に至るまでの生残率を探究するなど,増殖手法としての有効性を検証しています。

発眼卵放流の概要図(パイプを通じて発眼卵を河床に埋設)

稚魚放流に比べて飼育期間が短く省コストな増殖手法

これまでの研究成果等

-

【学術雑誌】

- Iida, M., S. Imai and S. Katayama (2017) Effect of riverbed conditions on survival of planted eyed eggs in chum salmon Oncorhynchus keta. Fisheries. Science., 83, 291-300.

- 飯田真也・戸叶恒・片山知史 (2017) 仔魚床の有無・飼育密度の違いがサクラマス仔魚の成長・生残に及ぼす影響. Journal of Fisheries Technology, 9, 71-75.

- 飯田真也・宮内康行・小倉康弘・江田幸玄・片山知史 (2015) Dry marking によるサケ発眼卵への耳石標識の検討. 日本水産学会誌, 81, 725-727.

- 八木佑太・新田誠・飯田直樹・竹内宏行・山田達哉・長副聡・山本岳男・高原英生・井関智明・上原伸二 (2015) アカムツの卵発生と仔魚の形態.魚類学雑誌.62, 63-169.

- 飯田真也・宮腰靖之・加藤毅・徳田裕志・藤原真・安藤大成 (2014) 北海道オホーツク海側のウライ設置河川および非設置河川におけるカラフトマスの自然産卵. 水産増殖, 62, 129-136.

- Yagi, Y., T. Iseki and S. Uehara (2014)Occurrence of Doederleinia berycoides (Hilgendorf, 1879) (Acropomatidae) larvae in coastal waters off Niigata Prefecture (northern Japan Sea). Journal of Applied Ichthyology. 30,178-181.

- 飯田真也 (2016) 本州日本海域におけるマスノスケ・カラフトマスの特異的な漁獲. SALMON情報, 10, 44-48.

- 八木佑太 (2016) アカムツの生物特性と漁業.豊かな海, 40, 9-12.

- 八木佑太 (2016) 生活史初期におけるアカムツの形態と分布特性.日本海リサーチ&トピックス, 3-6.

- 飯田真也 (2014) アラスカ州における最先端システムを活用した耳石温度標識調査. SALMON情報, 8, 22-26.

- 上原伸二・井関智明・八木佑太 (2012) ヒラメ資源の現状と今後の展開.日本海リサーチ&トピックス, 5-6.

- 後藤常夫 (2010) 日本海でスルメイカが多いとき,稚仔はどこにいるのか?-資源高水準期と稚仔の分布範囲との関係-.日本海リサーチ&トピックス, 6-7.

【その他の雑誌・単行本】(研究紹介の記事なども含む)

グループの構成

- グループ長:藤原 邦浩

- 主任研究員:飯田 真也

- 主任研究員:八木 佑太

- 研究員:白川 北斗

- 臨時職員:1名